100年以上の歴史を持つお菓子

遡れば100年以上前からあるお菓子をご紹介。江戸時代から続くお菓子や、砂糖が一般の人々にも手に入りやすくなった明治時代に生み出され、永く愛されてきた実力派のお菓子。伝統に裏打ちされた普遍的な美味しさを守るお菓子屋さんの銘菓揃いです。

- 1. ビタミンカステーラ【北海道】

- 2. のし梅 (玉屋総本店)【山形県】

- 3. 杜のゆべし【宮城県】

- 4. 桃山(塩瀬総本家)【東京都】

- 5. 西行饅頭【神奈川県】

- 6. 古印最中【栃木県】

- 7. これはうまい【長野県】

- 8. 玉椿【兵庫県】

- 9. 平治煎餅【三重県】

- 10. 聖護院八ツ橋【京都府】

- 11. つるの玉子【岡山県】

- 12. むらすゞめ【岡山県】

- 13. 山焼きだんご【山口県】

- 14. 源氏巻 (三松堂)【島根県】

- 15. 源氏巻(山田竹風軒本店)【島根県】

- 16. 元祖ばななかすてら【岡山県】

- 17. 松魚つぶ (かつおつぶ)【高知県】

- 18. 一六名物しょうゆ餅【愛媛県】

- 19. 小城羊羹 (小倉)【佐賀県】

- 20. カスドース【長崎県】

- 21. 正観寺 松風【熊本県】

- 22. かるかん(竜乃屋)【鹿児島県】

1. ビタミンカステーラ

北海道のソウルフード『パサフワ感』の棒カステラ

高橋製菓株式会社さんが作る『ビタミンカステーラ』は北海道のソウルフードと呼ばれています。それもそのはず、このお菓子の原型が作り出されたのはなんと1921年。100年前に誕生したこのお菓子が北海道開拓の歴史とともにあった存在といわれる理由です。 ビタミンカステーラの原型にあたる「棒カステラ」...

もっとみる

2. のし梅 (玉屋総本店)

梅ゼリーの元祖的な存在の伝統銘菓

山形市の玉屋総本店さんの作る『のし梅』は梅の実をすり潰し、寒天に練りこんで薄く延ばし竹皮で挟んだ山形地方に伝わる伝統的な菓子です。 「のし梅」は1818年~1831年に、山形城の御典医を勤めていた小林玄端という人物が”暑気除け、腹の妙薬”として売出したのが起源と言われています。竹の皮に挟ま...

もっとみる

3. 杜のゆべし

伊達家に納められていたという300年以上続く「ゆべし」の名店

宮城県仙台市にお店を構える『九重本舗 玉澤』さんの『杜のゆべし』を買ってきました。和菓子の超老舗店である玉澤さんの歴史はなんと1675年まで遡ります。初代の玉澤伝蔵という人が仙台藩主の伊達綱村に現在の滋賀県にあたる近江の国から招かれ、仙台藩の城下町に御用御菓子司としてお店を構えたのがはじま...

もっとみる

4. 桃山(塩瀬総本家)

超老舗が作る和菓子の起源にも近い伝統的なお菓子

日本の饅頭発祥の店ともされる”志ほせ饅頭”を作る塩瀬総本家さんの「桃山」を買ってきました。塩瀬総本家さんはなんと創業1349年(貞和5年)という驚異的な歴史を持つ和菓子屋さんです。 桃山(ももやま)は、伝統的な和菓子の一種で、いまでも多くの和菓子屋さんで作られていますが、最初は生地だけで焼...

もっとみる

5. 西行饅頭

島崎藤村、吉田茂も愛した大磯の老舗和菓子屋

神奈川県の大磯町に明治24年からお店を構える『新杵(しんきね)菓子舗』さんの作る『西行饅頭』を買ってきました。こちらのおまんじゅう、歴史上の多くの著名人に愛されたおまんじゅうで、日本近代文学を代表する作家の一人である島崎藤村や、終戦直後の内閣総理大臣である吉田茂の好物だったことでも有名なお...

もっとみる

6. 古印最中

足利の銘菓「相田みつを」が書いた包装の題字

『古印最中』を看板商品とする『香雲堂本店』さんは栃木県足利市で100年以上続く超老舗の菓子店。スタンダードな最中ですが、非常に長い歴史を持ち足利の銘菓となっています。ちなみに「古印最中」は「こいんもなか」と読みます。 「古印」とだけ書かれた包装ですが、文字にとても雰囲気があり、印象深いなぁ...

もっとみる

7. これはうまい

100年前から「これはうまい」なんと登録商標取得済み

長野県松本市で明治17年に創業、130年余りの歴史を持つ御菓子司『開運堂』さんが作る『これはうまい』というお饅頭。くるみ饅頭なのですが、ちょっと変わったネーミング、どういった由来があるのかといえば、『これを食べた多くのお客様から「これは旨い!」と大評判になり、それがそのまま菓名になりました...

もっとみる

8. 玉椿

江戸時代より伝わる伝統銘菓、美しくて美味しい完成された味わい

兵庫県姫路市で一番有名な銘菓といったら、伊勢屋本店さんの作るこの「玉椿」かもしれません。1832年(天保年間)頃に11代将軍徳川家斉の娘と姫路城主酒井忠学の婚礼を祝って作られたのがこのお菓子の始まりで、姫路藩の御用菓子に用いられてきたという大変深い歴史を持っています。 上品に和紙にくるまれ...

もっとみる

9. 平治煎餅

砂糖・小麦粉・卵で作られたシンプルながら奥深い味わい

三重県津市の平治煎餅本店さんが作る「平治煎餅」はお店の看板商品として1913年(大正2年)以来、100年以上変わらぬ製法で作り続けられている歴史あるお煎餅です。 筒状のパッケージには2枚入りの個包装が8つ重ねられて入っています。 和紙に包まれた直径5㎝程のお煎餅。 包装には”平治”と書かれ...

もっとみる

10. 聖護院八ツ橋

京都を代表する和菓子の八ツ橋のはじまりのお店

京都府京都市にある老舗『聖護院八ッ橋総本店』さんは『本家八ッ橋西尾』さんとともに「八ッ橋」発祥のお店として知られています。『聖護院八ッ橋総本店』さんが作る『聖護院八ツ橋』が誕生したのは創業と同じ元禄二年(1689年)とのことで、今から300年以上も前です。 京都を代表する和菓子の一つである...

もっとみる

11. つるの玉子

マシュマロって明治の頃には食べられていたようです、驚き。

岡山県岡山市の下山松壽軒さんは1887年(明治20年)創業という歴史を持つ超老舗の和菓子店。今回は代表銘菓の「つるの玉子」を買ってきました。 パッケージには鶴が描かれ、おめでたい紅白のマシュマロ饅頭なのですが、なんと明治時代から親しまれているようです。呼び方は違ったのでしょうが、明治の頃に...

もっとみる

12. むらすゞめ

つぶ餡を包んだ和風クレープといった感じの倉敷代表銘菓

岡山県倉敷市の銘菓「むらすゞめ」は明治初期(1877年)に橘香堂(きっこうどう)さんが考案したお菓子で、倉敷の代表銘菓としてながく親しまれている伝統銘菓です。 小麦粉と卵で作られた薄皮を折り、つぶ餡を包んだその姿は100年以上変わらないまま作り続けられてきています。 黄色い薄皮の表面の穴が...

もっとみる

13. 山焼きだんご

『秋吉台の山焼き』から生まれた止まらない美味さのお団子

山口県山口市の『きれん製菓』さんの作る『山焼きだんご』は柔らかいお餅にきな粉をまぶして串に刺したミニサイズのお団子串。スタンダードなお団子に思えますが、驚異的な美味しさでした。 こちらが個包装のパッケージ、10㎝にも満たない長さのミニサイズなお団子です。そもそも『山焼きだんご』という名前は...

もっとみる

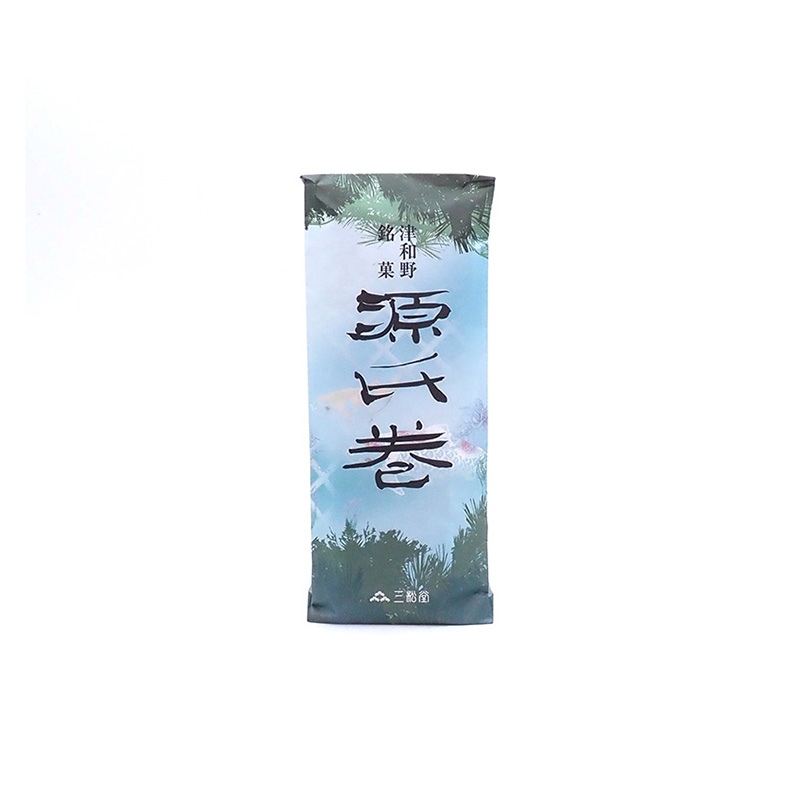

14. 源氏巻 (三松堂)

伝統的なお菓子の完成された設計

島根県 鹿足郡にある『三松堂』さんの『源氏巻』を買ってきました。源氏巻は島根県の色々なお菓子屋さんが作っているメジャーな銘菓ですが、島根県の津和野地方がルーツのようで、特にこのエリアの多くのお菓子屋さんが源氏巻を作っているように思います。島根県津和野町は「山陰の小京都」とも呼ばれており情緒...

もっとみる

15. 源氏巻(山田竹風軒本店)

『普遍』という言葉を改めて感じる伝統的美味しさ

島根県は津和野町の銘菓『源氏巻』は説明不要なくらい有名なお菓子ですね。本場は島根県ですが、この源氏巻に着想を得た、似た感じのお菓子は全国にたくさんあるかもしれません。しかし、元祖、源氏巻は島根県の津和野町が発祥で、歴史も100年以上遡るという由緒正しき銘菓です。 源氏巻(げんじまき)は、島...

もっとみる

16. 元祖ばななかすてら

興味深いバナナカステラの歴史

皆さんも一度は食べたことがあると思います『バナナカステラ』。たぶん皆さんが思っているよりもずっと昔からあるお菓子なんです。その歴史、元祖をご存じでしたか?発祥の地には諸説あるのですが、この福岡製菓所さんのバナナカステラは大正時代から作られており、その伝統と味は折り紙付きです。 カステラにダ...

もっとみる

17. 松魚つぶ (かつおつぶ)

鰹節を模した飴。槌を使って割って食べる楽しさ

高知県の『山西金陵堂』さんが作る『松魚つぶ』を買ってきました。読み方は「カツオツブ」と読むのですが、魚の”カツオ”は一般的には「鰹」と書くことが多いですよね。「松魚」と書いて”カツオ”と読むのは、鰹節の切り口が松の木の年輪に似ているといった理由からだそうで、結婚式のなどの祝い事で引き出物に...

もっとみる

18. 一六名物しょうゆ餅

100年以上の歴史がある生姜醤油風味のお餅

愛媛県松山市の一六本舗さんで作られている『しょうゆ餅』を買ってきました。『一六タルト』で有名なお菓子屋さんですね。このしょうゆ餅は形がユニークでおもしろく、棒状のお餅をねじって作られています。一六本舗さんの創業当初から続くお菓子だそうで、130年以上も作り続けられているお菓子だそうです。 ...

もっとみる

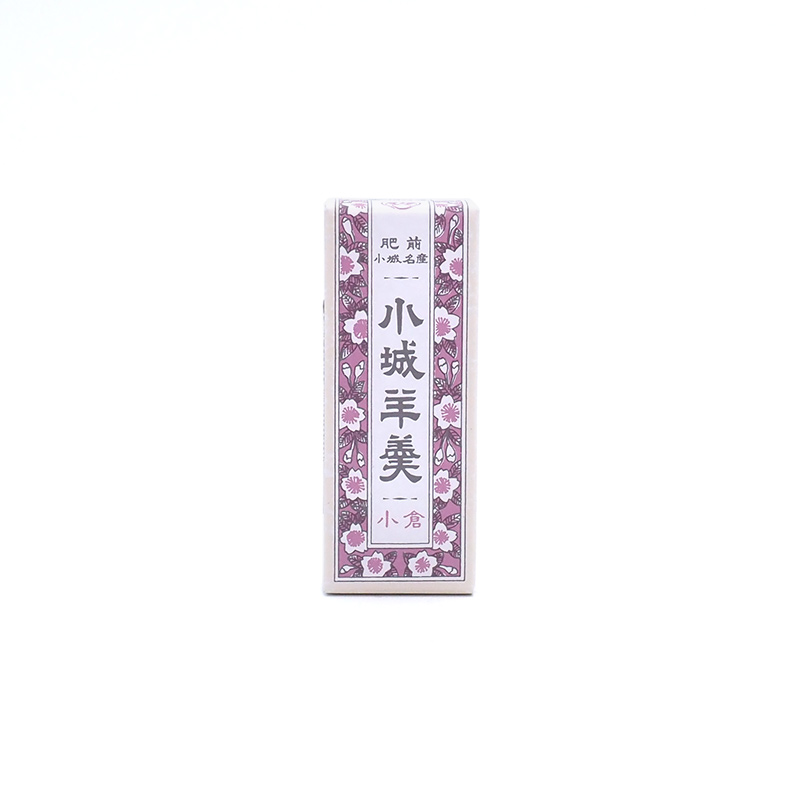

19. 小城羊羹 (小倉)

日本遺産に構成文化財として認定された歴史ある羊羹

国内には有名な「羊羹」がたくさんありますが、この『小城羊羹』も忘れてはいけない由緒ある伝統の存在。佐賀県の銘菓として有名な羊羹ですが、その歴史は古く、もともと佐賀県の地域は南蛮貿易が行われていた時代から鎖国時代まで、少量ながら砂糖が流通していたことや、江戸時代に入り国産の砂糖が普及しはじめ...

もっとみる

20. カスドース

九州で最古といわれるお菓子屋さんのモダンなお菓子

長崎県平戸にある蔦屋さんは九州で最古と呼ばれるお菓子屋さんで、その創業はなんと1502年とのこと、驚きです。 この蔦屋さんの『カスドース』というお菓子は大変な歴史を持つお菓子で、江戸時代にポルトガルの宣教師から伝えられたとされ、それ以来、平戸の地で400年以上にわたって愛されてきた銘菓との...

もっとみる

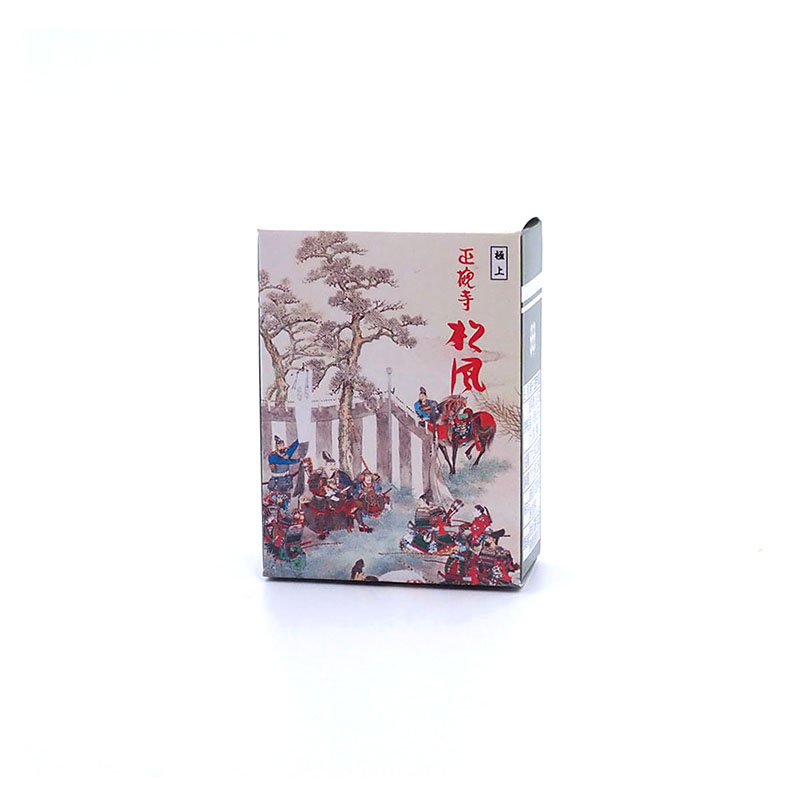

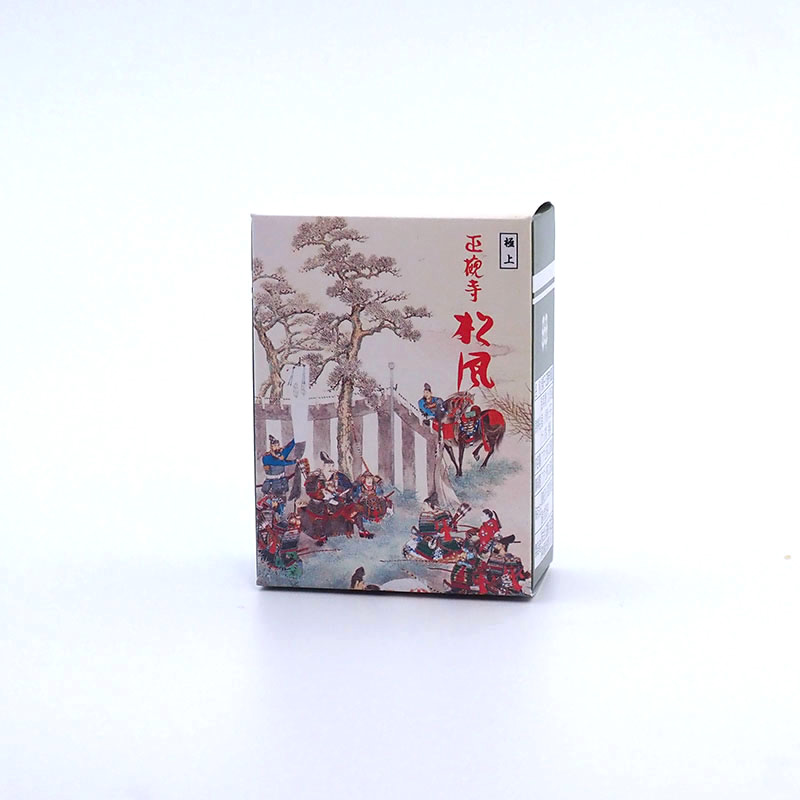

21. 正観寺 松風

まさかの薄さ!すばらしき伝統の技術

熊本県で明治30年に創業された超老舗の『丸宝』さんの作る『松風』過去にも様々な賞を受賞している由緒正しき伝統菓子です。しかし、このお菓子、驚きの連続でした。 クラシックなデザインの箱から取り出したのは真空パックに包まれたお菓子。 ビニール包みを開けると、和紙に包まれた包装が出てきました。な...

もっとみる

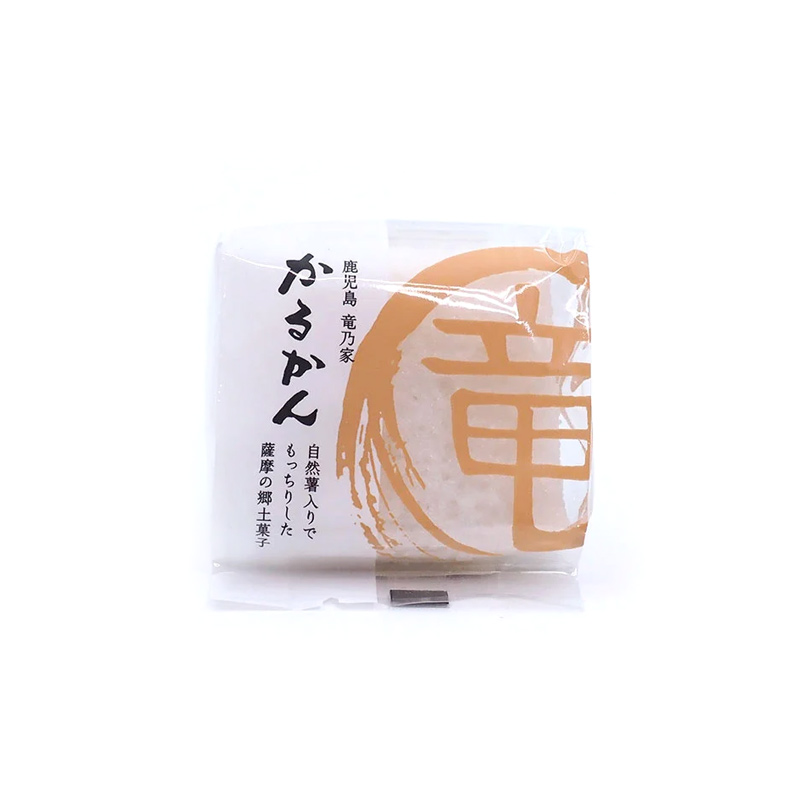

22. かるかん(竜乃屋)

歴史あるユニークな食感、元祖エアー系お菓子

鹿児島に伝わる郷土菓子の中でも代表的な銘菓「かるかん」はなんとも不思議な食感で三百年ほど前から作られているお菓子だとは思えないモダンな食感が特徴的なお菓子です。鹿児島市の竜乃屋さんの作る"かるかん"は個包装タイプで食べやすい大きさで気軽に食べれます。 軽羹(かるかん)は自然薯(じねんじょ=...

もっとみる